|

首位斩获沃尔夫奖的中国女建筑师——徐甜甜2025 年 3 月,当徐甜甜的名字出现在沃尔夫奖官网时,这位来自福建莆田的建筑师成为首位斩获该奖项的中国女性。作为建筑界的最高荣誉之一,评委会对她的评价精准而富有诗意:"以针灸般的精准介入,重塑中国乡村的经济、社会与文化生态。”“建筑针灸”是她最具有代表性的标签。

“建筑针灸”是一个在建筑行业内部已经耳熟能详的概念。有时候甚至熟悉到成了一种行业内部的黑话,只要听到这四个字就会会心一笑的程度。找出几个所谓的“场地痛点”,在这几个痛点上大做文章,以期影响整个场地。 这个概念毫无疑问已经被滥用了太久;走投无路的建筑生和向甲方汇报的项目组,都会在某些难以言说的时候用“建筑针灸”这四个字来概括自己的做法。

徐甜甜乡建项目,公共建筑介入重续乡村文脉根据现有资料,徐甜甜首次明确提出 “建筑针灸” 理论的时间是2014 年。这一信息来源于 2020 年新华社的官方报道,其中她在采访中提到:“2014 年 1 月,我们团队第一次来到松阳的时候…… 在此基础上共同提出了‘建筑针灸’的发展策略。”在这之前是否有其他建筑师提出过这样的理论?

笔者无法确定,但我们可以确定的是,徐甜甜和她的“建筑针灸”理论目前得到了相当高的认可度。

徐甜甜乡建项目,公共建筑介入重续乡村文脉

但是我们都知道,在舆论场上,乡村的居民们几乎是一个被完全忽视的声音。媒体往往通过“经济增长”“拉动消费”“游客经济”这样的方式来反馈乡村的发展状况,似乎居民们居住的地方是Excel表格而非山水之间。 今天请让我们拨开所有数据、媒体和舆论,观察徐甜甜和她在松阳的“建筑针灸”实践。

徐甜甜是谁?

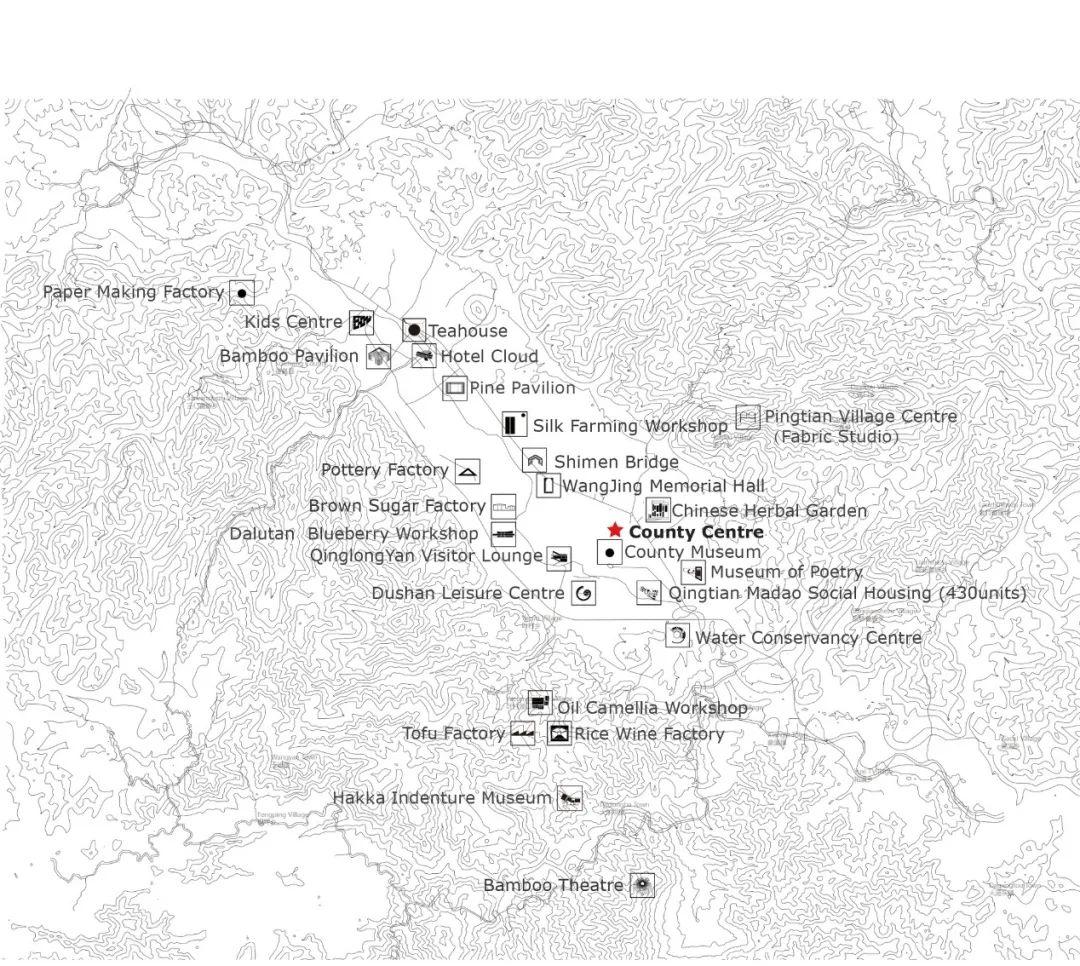

项目地图

徐甜甜 1975 年生于福建莆田,1992 年保送清华大学建筑系,1997 年获建筑学学士学位,2000 年于哈佛大学设计研究生院取得城市设计硕士学位。 她曾在美国、荷兰顶尖事务所工作,2004 年创立 DnA 建筑事务所,将目光投向城市化浪潮中逐渐凋敝的中国乡村。其核心方法论 “建筑针灸” 主张以最小化物理干预激活乡村肌理,通过公共建筑植入、本土材料运用与产业生态重构,实现文化传承与经济振兴的双重目标。在浙江松阳,徐甜甜和她的DnA事务所完成 20 余座标志性建筑,如红糖工坊、豆腐工坊、石仓契约博物馆等。这些项目以木构、夯土、石材等传统工艺为基底,融合现代功能与美学,既保留古村风貌,又创造年产值超千万元的产业链。

为什么是松阳?

徐甜甜部建项目,针对不同情况确定功能

“2014年1月,我们团队第一次来到松阳的时候,没想到它能在不到6年时间内在乡村建设方面取得如此可喜的成绩。”徐甜甜说。

地处浙西南山区的松阳县拥有中国传统村落75个,是华东地区传统村落最多、风格最丰富的县域之一,被誉为“最后的江南秘境”。松阳县拥有75个国家级传统村落(占全国县域总量3.2%),2014年60岁以上人口占比达28%,古民居空置率超40%。在快速城市化进程中,乡村衰退、人口流失等问题困扰着松阳。

从2014年开始,徐甜甜和她的团队与当地政府开始探索新型合作模式:由政府引领本地技术团队和工匠介入,并让所在地社区村民充分参与。

第一次尝试

徐甜甜在松阳的首个建筑实践项目是平田村农耕馆与手工作坊。根据互联网上的资料,似乎在该项目启动的时候松阳政府还未和徐甜甜正式展开合作。该项目于 2015 年启动,由她与村落保护专家罗德胤合作设计,旨在通过改造村口两栋濒危老宅,激活村庄公共空间。建筑保留夯土墙与木结构的原始肌理,一楼设为村民手工劳作区,二楼作为民宿。

工坊内,村民与游客共享空间:老人晾晒番薯干,游客体验茶染、陶艺。数据显示,2023 年接待游客超 5 万人次,带动村集体收入增长 45%,村内民宿集群发展,青年返乡创业达 300 余人。这种 "活态传承" 模式获联合国教科文组织认可,称其为 "活着的乡村博物馆"。

从数据来看,平田村的实践激活了乡村经济,使红糖单价从 8 元涨至 25 元,非遗传承人队伍年轻化;另一方面,资本与游客的涌入正在重塑乡土社会的肌理。

当游客在工坊体验茶染时,村民却在为日益上涨的物价发愁。有部分村民表示:"游客来了热闹,但我们的生活节奏全被打乱了。" 此外,工坊过度依赖旅游经济,传统农耕文化逐渐退化为表演符号,有学者批评其 "将乡村变成了露天博物馆”。

跟随着这第一个项目出现的种种争议,就像某种预言一样,将持续缠绕着松阳这片土地。

早期乡建项目 – 大木山茶室

而位于松阳县新兴镇大木山茶园核心区的大木山茶室,由徐甜甜团队于2015年设计完成;根据笔者查阅到的信息,这是她第一次和松阳政府展开正式合作。

这座800平方米的建筑采用钢结构与玻璃幕墙组合,包含公共休息区、茶体验工坊及独立茶室。松阳县文旅局2024年数据显示,该茶室年均接待游客超65万人次,带动周边60余家茶主题民宿集群年营收突破800万元。

村民孟雪芬依托茶室创办茶业培训学校,累计培养茶艺师、评茶员5000余人(信息松阳县乡村振兴局官网)。

关于这个项目的争议主要集中于游客承载力与商业化平衡。

松阳县旅游质监所2024年报告显示,82%受访者认可茶文化体验设计,18%认为"商业化程度过高"。

《南方周末》2023年深度报道指出,茶室周末日均接待量达5000人次,部分村民反映"游客过多影响生活节奏"。但数据同时显示,茶室周边民宿年均收入从8万元增至80万元,吸引青年返乡创业超200人(松阳县人社局统计数据)。

总的来说,这两次尝试绝对属于成功。天下没有免费的午餐,没有任何一件事可以做到在不付出任何代价的情况下达成目标,一切均取决于付出和回报的比例。

你愿意为了目标付出多少?为了激活乡村、吸引青年回流,松阳政府和徐甜甜付出的是“商业化”的代价。 值吗?

值。否则接下来的这些项目绝无可能落地。

三座工坊

徐甜甜和她的DnA事务所在松阳留下了大量的作品。其中三座工坊具有较大的体量和代表性。按照顺序,分别是红糖工坊,豆腐工坊和油茶工坊。

这座由废弃粮仓改造的建筑保留了1970年代的夯土外墙,内部以钢结构与玻璃幕墙重构空间。工坊将传统灶台群转化为可参观的生产剧场,游客可通过架空步道俯瞰熬糖全过程。

数据显示,工坊投产后红糖年产量增长3倍,单价从8元/斤提升至25元,带动村集体年收入突破200万元。

2016年,红糖工坊

村民周强回忆:"改造时我们担心游客影响生产,现在年轻人抢着回来做电商,去年双十一卖了12万罐红糖姜茶。"但游客激增导致物流压力陡增,村道在节假日经常出现拥堵。

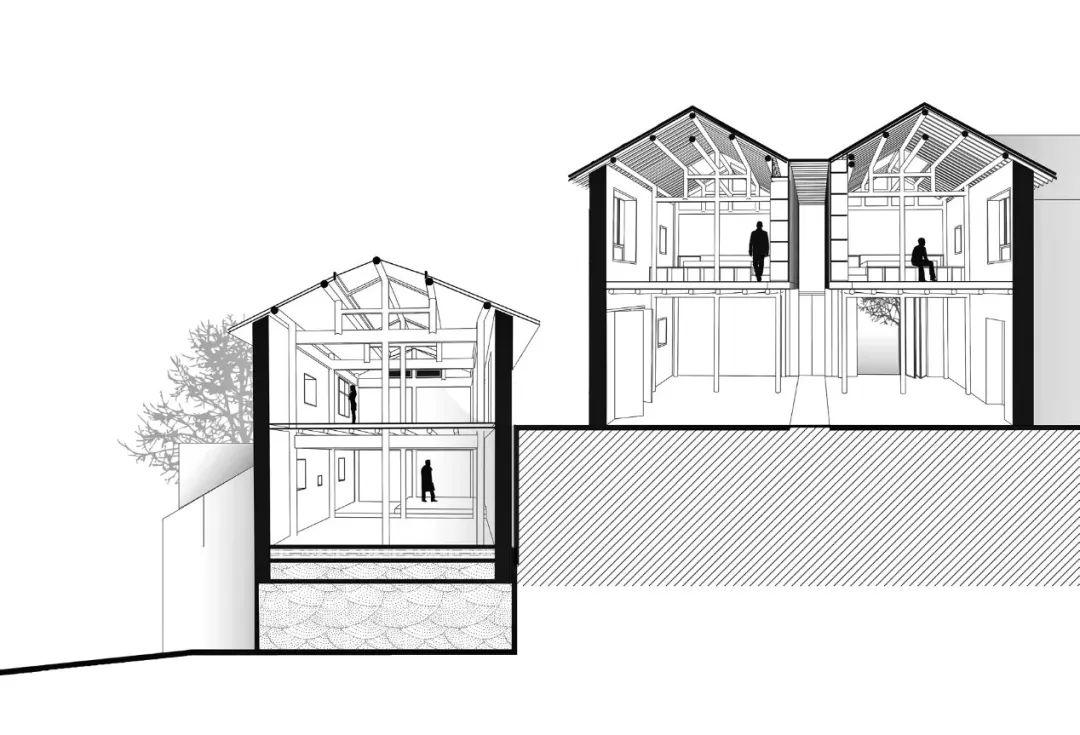

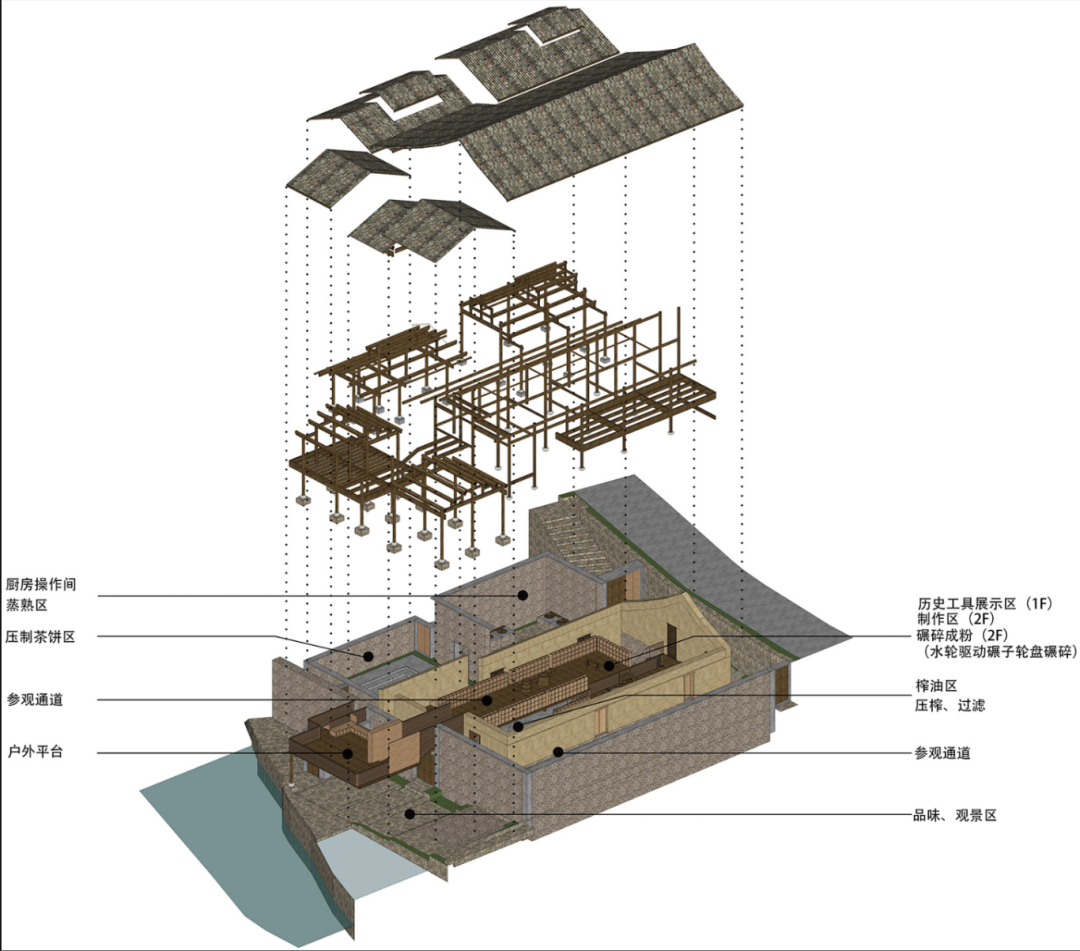

建筑师在保留百年水碓房的基础上,用当地溪石砌筑新空间。工坊内现存的木质榨油机仍在运作,游客可付费体验"打油"过程——用60斤重的撞杆撞击木楔,榨取山茶油的全过程需要持续30分钟。

村民李大叔负责操作榨油机:"现在每天要接待200多游客,撞杆都换了两根新的。"

2017年,油茶工坊

工坊衍生的茶油护肤品年销售额突破500万元,但传统工艺效率低下的问题逐渐显现,现代化生产线的引入引发村民争议。

这座工坊可以算是徐甜甜的代表作之一,在国际上赢得过奖项。项目所在的蔡宅村位于松阳县大东坝镇,四面环山,石仓溪穿村而过。 这里已经有两百多年的历史,尤其以各种豆腐产品为特色。从前,传统家庭作坊的制作的豆腐因为环境条件的限制无法达到食品认证的标准,因此销路并不广泛。

2018年,豆腐工坊

这座沿溪而建的木构建筑采用可拆卸设计,主体结构由128根松木立柱支撑。工坊实行"前店后厂"模式,游客可参与制作豆腐并带走模具,这种体验使工坊年接待量达8万人次。 村民王芳负责电商运营:"我们开发的腐乳用山泉水发酵,去年双十二卖了18万瓶,但物流成本占了利润的30%。"工坊配套的废水处理系统虽通过环保认证,但雨季溪水水位上涨时,仍存在设备故障风险。

三座工坊的改造均遵循"最小干预"原则:红糖工坊保留了80%的原始结构,油茶工坊仅新增30%的建筑面积,板豆腐工坊完全使用可拆卸材料。这种策略使改造资金控制在传统重建成本的60%以内,但也导致空间扩展性不足。

随着游客量年均增长40%,部分工坊开始出现接待容量饱和问题。村民普遍反映,虽然收入显著提升,但生活节奏被彻底改变,传统节庆活动因游客需求被迫调整时间。 数据来源:[松阳县人民政府官网、[世界银行乡村振兴案例库])

留下了什么?

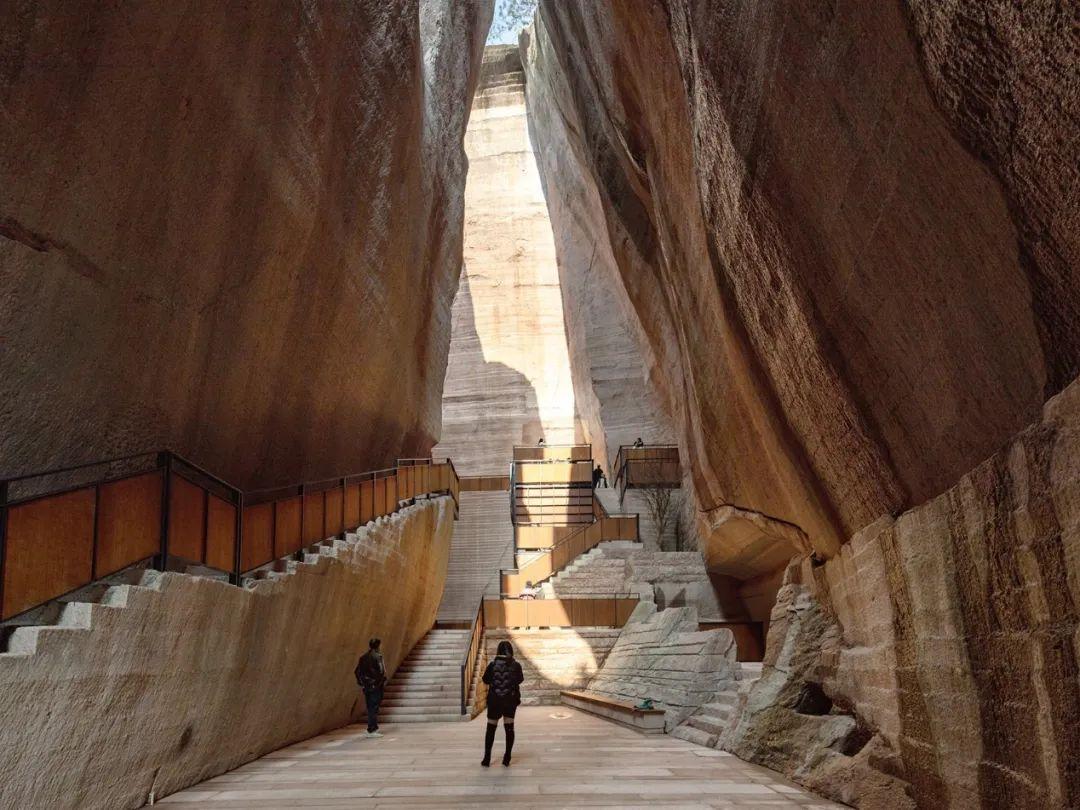

在谷德上,徐甜甜在松阳的项目停留在2021年9月的松阳诗文馆,而后她的项目位置转移到了距离松阳两小时左右车程的丽水。在那里她完成了她最“出圈”的代表作缙云石宕。

时隔四年,或许我们可以为这场“建筑针灸”做出一个相对公允的评价。徐甜甜为松阳植入了 20 余座 “激活穴位”,使 75 个传统村落焕发新生。

兴村红糖工坊将红糖单价从 8 元 / 斤提升至 25 元,带动村集体收入增长 7 倍;平田村农耕馆年接待游客超 5 万人次,非遗传承人队伍年轻化率达 60%;大木山茶室年均接待 65 万人次,衍生 60 余家茶主题民宿。

这些项目构建了 “生产 - 体验 - 销售” 的闭环,创造直接就业岗位超 2000 个,更重要的是把人带了回来。村民从 “外出务工” 转向 “返乡创业”,青年返乡率达 37%。

但有光的地方就会有影子。她在松阳实践暴露了 “精英设计” 与 “村民主体” 的深层矛盾。

游客激增导致部分村落日均接待量突破 5000 人次,村民生活节奏被打乱,物价上涨 15%-30%;商业化使传统工艺异化为表演符号,如平田村竹编体验沦为流水线操作。更严峻的是,过度依赖旅游经济导致产业单一化,民宿淡季入住率不足 30%,工坊衍生品研发滞后。

这种模式揭示了乡村振兴中的普遍性困境:当来自城市的资源流入乡村,是否必然会破坏原本的一切?而所谓的“原本的一切”究竟应该被保留多少?

当政府和设计师决定用“上位规划”和“刺激经济”来振兴乡村的时候,我们所看到的究竟是一个“振兴后的乡村”还是一个“换了皮肤的城市”?

她将走向哪里?

平心而论,DnA事务所的作品起伏极大。其中有缙云石宕这样夺目的方案,也有类似于“本草园”这样让人无语凝噎的逆天方案。你很难想象做出这两个方案的是一个事务所。

在互联网上关于她的作品项目有很多截然不同的评价。简单举个例子,在小红书,就算你是柯布西耶也会受到“还得练”的评价。我们可以简单看上两条关于缙云石宕的评价:

这种评价我们很难说是好是坏,或许这也反应了一部分人的观点。从DnA事务所的网站主页上,最后一次更新停在了2021年的缙云仙都10号石宕。在这三年间DnA事务所似乎销声匿迹,在主流的建筑媒体上进入了静默状态。

但徐甜甜和她的DnA事务所显然还没有到衰落的时候。根据笔者所查询到的信息,DnA事务所在近几年间主要聚焦于策展、交流活动等项目。 例如2023年9月,徐甜甜率DnA事务所团队深入福建漳州南靖、平和、华安等地,为法国建筑博物馆筹备“福建土楼·活化利用”展览;以及今年一月份在黄岩石窟的开幕展“石”。

徐甜甜及瑞士驻广州总领事一行,前往漳调研土楼活化利用阶段成果

在文章的最后,我们回到主角徐甜甜。她配得上伍尔夫奖吗?笔者认为她配。她所提出的概念实打实地影响了近几年国内外的乡村振兴思路,同时这种类似于“微创手术”的做法相对而言保护了乡村的环境和生态;她一直以来扎根于我们国家的土地,在17-21年间高强度地完成了大量的项目。

至于大家所提到的“符号化中国乡村”“破坏原有氛围”“网红建筑”等等的争议,或许根本无法避免。想要让乡村“像以前一样热闹”,本身就是一个不可能达成的梦。

时代在发展,儿时记忆中的景色不可能重现;那只是往日的倒影。乡村的衰败是一个不可逆的过程,父辈在衰老,子女在奔向城市,芦苇在生长。有时候我们希望的只是有人能回来。徐甜甜的实践做到了这一点。一个没有人的乡村,无论再原汁原味都不过是一个无人参观的盆景。

至于“建筑针灸”理论,这本身就是一个不可能错的理念。因为它是一个设想,一个怎么说怎么对的设想,类似于思想品德大题那种“不可能错”的答案。 “定位节点”“保护文化”“产业赋能”;这三个词怎么可能错呢?

徐甜甜在Aedes发表现场演讲

这就和之前千千万万个建筑理论一样,不必纠结于它的对错。 想要知道这究竟是不是一场成功的实验,与其纠结于论证这个理论本身,不如问问想想在她之前,有几个人知道松阳?

|